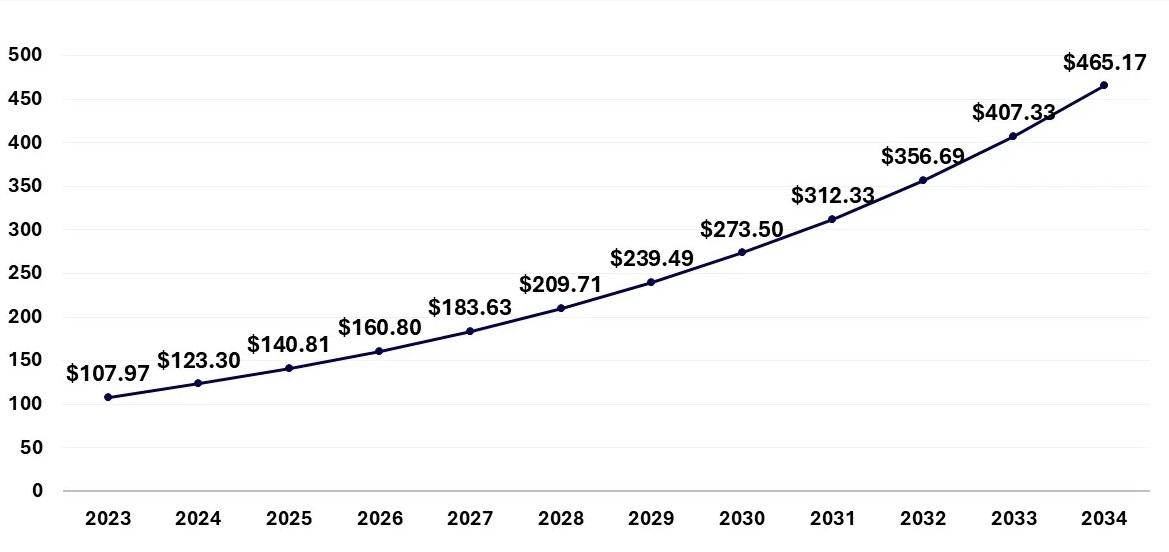

По данным исследователей Precedence Research, объём мирового рынка бионических глаз в 2025 году — $437,29 млн, а темп роста до 2034 года предполагается в среднем на 14,2 %.

Объём рынка бионических глаз, 2023–2034 гг. (млн):

Источник изображения: Precedence Research

Эксперты организации считают, что этот рост прямо пропорционален росту продолжительности жизни, а вместе с ним — и стареющего по всему миру населения. Именно на эту возрастную категорию приходится львиная доля людей с заболеваниями органов зрения. Дополнительные драйверы роста — развитие технологических возможностей и запрос на повышение качества жизни. Разбираемся, какими технологиями для восстановления или улучшения зрения человечество располагает уже сегодня и чего ещё следует ожидать в этом сегменте.

Пионеры зрительных протезов

Слепота нередко наступает в результате поражения сетчатки глаза, но зрительная кора головного мозга остаётся функциональной. Для учёных это в некотором смысле лазейка, потому что при глубокой стимуляции мозга появляется надежда «получить картинку» — вызвать у слепых пациентов зрительные ощущения, так называемые фосфены (такие зрительные образы зрячие могут видеть при механическом надавливании на веки). На этом строится концепция кортикальной имплантации.

Простимулировать зрительную кору мозга слепых пациентов впервые удалось британскому физиологу Джайлзу Бриндли в 1960-х годах. Для тех времён стимуляция прошла весьма успешно, поскольку спровоцировала у испытуемых фосфены, но к каким-то оформленным техническим решениям это не привело. Впрочем, сказать, будто сегодня с помощью современных технологий незрячий начинает видеть, тоже не совсем корректно, — речь всё ещё идёт скорее о неких световых пятнах и очертаниях объектов. Но всё же с тех пор область зрительного протезирования, направленная именно на восстановление зрительных функций, существенно продвинулась и продолжает развиваться — в сторону повышения качества воспроизводимого изображения, его детализации и повсеместной реализации.

Кортикальные и ретинальные протезы: в чём отличие?

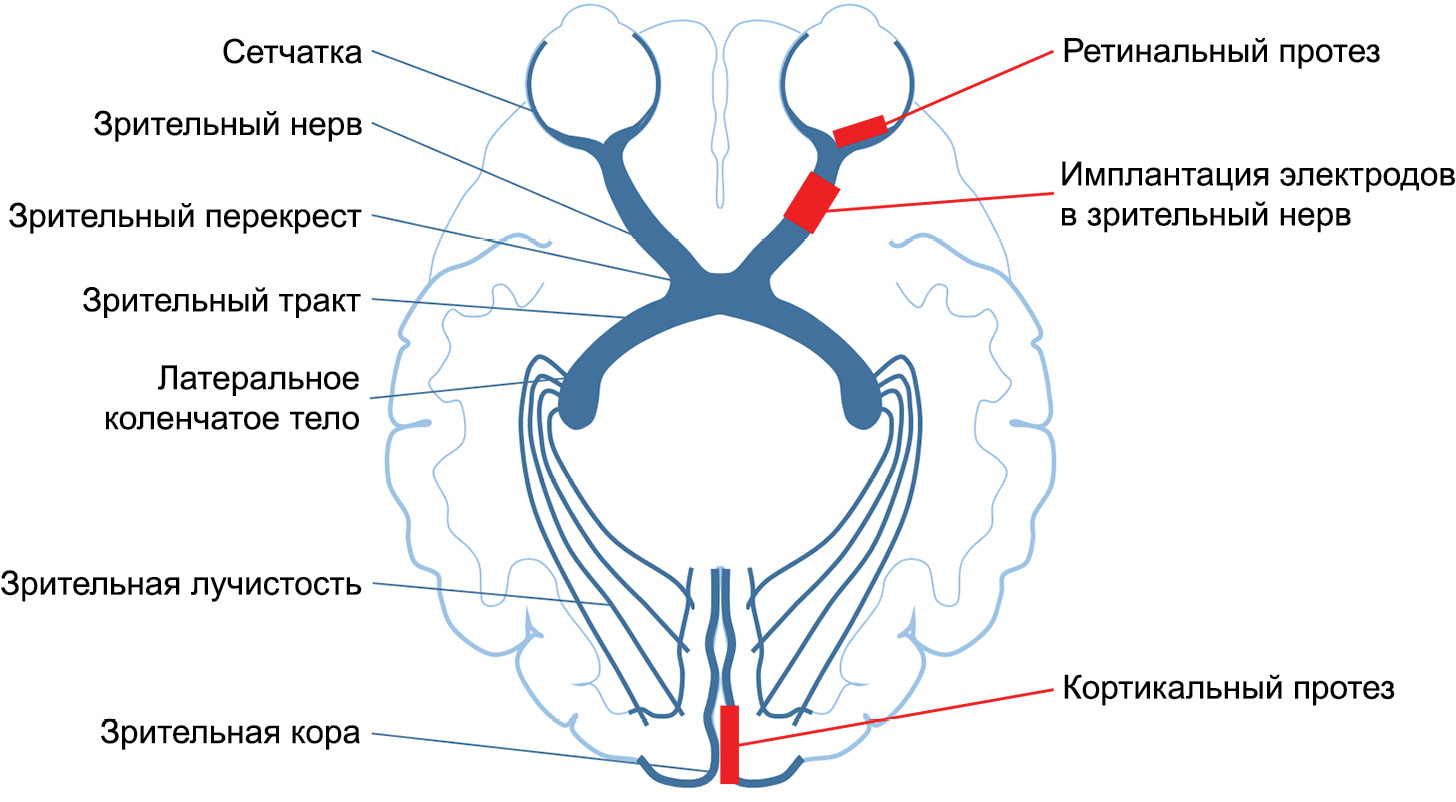

Для начала разберёмся, какие в этом направлении проекты можно отнести к флагманским инвазивным. Офтальмологическое нейропротезирование наиболее перспективно при объединении усилий специалистов сразу нескольких областей — биотехнологий, нейробиологии и ИКТ. На этом стыке, помимо кортикальных, существуют ещё и ретинальные протезы, которые стимулируют сохранившиеся клетки в сетчатке глаза, и протезы, стимулирующие зрительный нерв.

Если кортикальное нейропротезирование предполагает стимуляцию мозга и размещается имплантат там же, то ретинальные протезы и протезы, стимулирующие зрительный нерв, размещаются внутри глаза.

Источник изображения: «Вестник офтальмологии»

Последние два протеза предполагают принципиально иные подходы, направленные на решение проблем пациентов с частично сохраненными клетками сетчатки глаза и зрительным нервом. Как правило, это пациенты с возрастной макулярной дегенерацией и пигментным ретинитом, но не глаукомой. Но есть и «зато»: такие протезы проще кортикального как в разработке, так в установке и обслуживании.

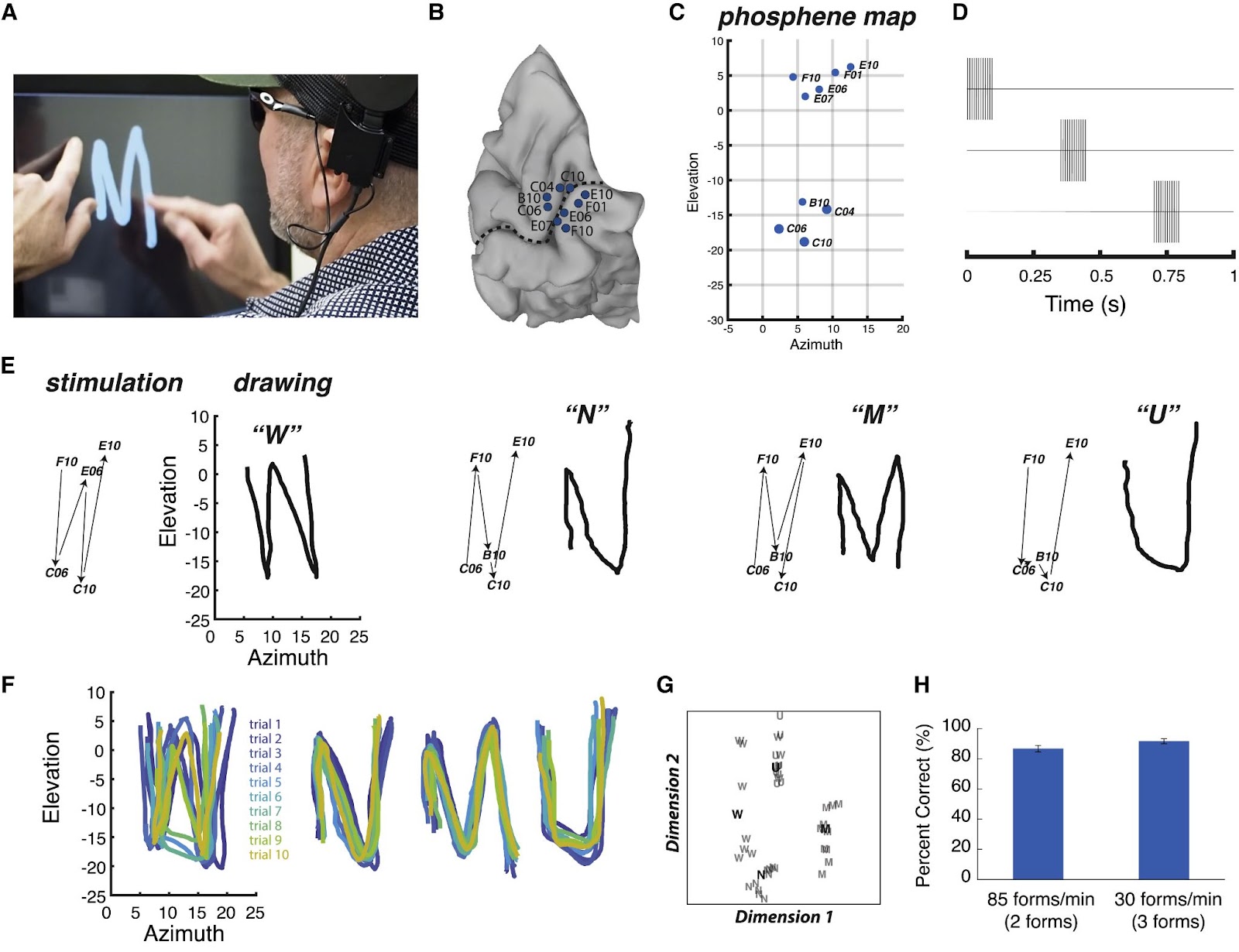

«N как в Нэнси»: на что способно протезирование сегодня

В 2020-м учёные протестировали гипотезу, что зрительные образы объединяются в целостную картинку при стимуляции зрительного отдела напрямую, если формировать этот образ не отдельными точками, а в динамике. Учёные стимулировали электродами определённую последовательность точек, складывающихся в конкретные буквы, и слепым исследуемым удавалось распознавать эти буквы верно.

Источник изображения: Cell

«Участник правильно распознал 37 из 40 шаблонов, представленных в случайном порядке (93% против 25% при случайном выборе, p = 10−15). Участник безоговорочно сопоставлял воспринимаемые паттерны с буквами, например, отвечая «N как в Нэнси» на паттерн N», — говорится в исследовании.

На сегодня таких исследований в рамках глазных проектов по миру и в России несколько. В России, например, доисследуется кортикальный имплант Elvis V от компании «Сенсор-Тех»:

Источник изображения: elvis-tech.ru

На данный момент проект находится на доклинических испытаниях и предполагает восстановление зрения у ослепших, а не слепых с рождения людей.

Из зарубежных довольно любопытны актуальные проекты компании Science Corp. — они работают сразу в двух направлениях, разрабатывая и ретинальный имплант PRIMA, и бионический глаз Science Eye, стимулирующий зрительный нерв. В прошлом это также Argus II, проект Second Sight Medical, выпустившей первый протез сетчатки, который одобрили в FDA и, соответственно, допустили до коммерческой эксплуатации. Но юридически он прекратил своё существование ещё в 2020 году — из-за недофинансирования.

Ключевые вызовы* и перспективы

Равный доступ. Несложно догадаться, что подобные устройства смогут позволить себе далеко не все нуждающиеся в них больные. Как масштабировать и сделать медицинскую технологию доступной как можно большему количеству пациентов — в целом дискуссионный вопрос, который беспокоит международные этические комиссии.

По данным ВОЗ, с проблемами со зрением сталкивается около 2,2 млрд человек, при этом у 1 млрд их можно было если не избежать совсем, то хотя бы смягчить. В основном люди слепнут из-за аномалии рефракции, катаракты, диабетической ретинопатии, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации.

Долговечность устройств и их персонализация. Пациенты в зависимости от стадии заболевания, скорости, с которой оно прогрессирует, и других индивидуальных особенностей, могут нуждаться в максимально персонализированном подходе, который потребует от работающего над внедрением медперсонала качественно выстроенных коммуникаций и процессов.

Техническая уязвимость. Пока подобные устройства уникальны, воспользовавшиеся ими люди оказываются полностью зависимы от компании-разработчика. Именно это произошло с 350 пациентами, которым установили Argus II и вместе с ликвидацией юрлица прекратили их обслуживание.

Что до будущего — конечно, это работа над улучшением качества изображений и разрешения, поиск эффективных решений для людей с наиболее тяжелыми заболеваниями и травмами, утратившими зрение полностью или лишенными его с рождения. Возможно, и тут нас выручит искусственный интеллект или симбиоз с ним — время покажет.

* Список подготовлен на основе обзора «Достижения в области нейропротезирования глаз: объединение нейробиологии и информационно-коммуникационных технологий для восстановления зрения».